お札の処分方法4選!お寺や神社で処分する時のポイントも解説!

2025.07.10

この記事では、お札やお守りの正しい処分方法や処分するときのルールや費用にについても詳しく解説します。

お札やお守りは、神仏の加護を身近に感じさせてくれる大切な存在です。

しかし、不要になった場合は、感謝の気持ちを持って適切に処分することが大切です。

お札を捨てるとバチが当たると心配される方もいらっしゃいますが、捨ててしまったからといってバチが当たる心配はありません。

この記事を読めば、お札やお守りの適切な処分方法がわかるようになります。

お札やお守りの処分方法

こちらでは、お札やお守りの処分方法について4つの方法を紹介していきます。

こちらでは、お札やお守りの処分方法について4つの方法を紹介していきます。

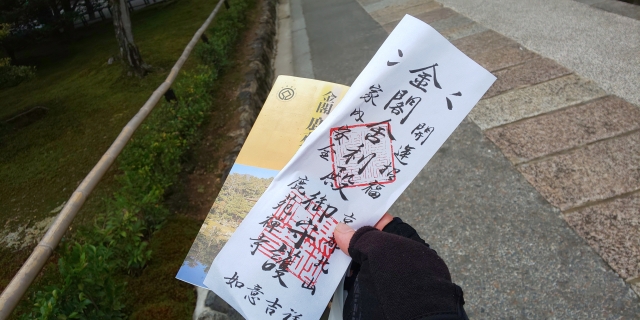

神社やお寺に処分してもらう

古くなったお札やお守りを処分する際は、お札やお守りを受けた寺社に持ち込んで供養と処分をしてもらうのが一般的です。

これは古くから続く慣習であり、神様や仏様への感謝の気持ちを込めながら、お札やお守りを処分できます。

お札やお守りをお焚き上げなどの適切な方法で処分してくれる上に、多くは、無料で処分を行っています。

寺社では、回収場所が設けられていることもあり、その場合は併設されている賽銭箱に気持ちを納めることもできます。

どのようなご利益があったのか、ご利益に対する感謝の気持ちやお礼の意味を込めて、お札やお守りを受けた寺社に持っていくというのがよいでしょう。

どんど焼きとは?〜正月のしめくくり、日本の伝統行事〜

日本では、神社やお寺で授与されたお札やお守りは、一定期間、家や身の回りを守ってくれる大切な存在とされています。しかし、永遠に置いておくものではなく、役目を終えたら感謝の気持ちを込めて神社やお寺に返納し、処分してもらう習わしがあります。

お札の多くは一年間、家の神棚や目立つ場所に祀られます。一年を過ぎると「古札」となり、新しい年の無病息災や家内安全、商売繁盛などを祈願するため、改めて新しいお札を授かるのが一般的です。

古いお札やお守りは、多くの神社やお寺に設置されている「古神札納所(こしんさつおさめどころ)」や「納札箱」へ納めます。特に正月や節分の時期は、古いお札やお守りを納める人が多く、各地でお焚き上げが行われます。お焚き上げとは、神仏の力が宿ったお札を浄火により天に還し、その功徳を感謝とともに送り返す神事です。

お札を納める際のマナーとして、紙袋や布で包み、むき出しにしないようにする人が多いです。また、ビニールや金属など燃えにくい装飾品が付いている場合、外すよう指示されることもあります。神社やお寺によっては「お焚き上げ料」や「浄財」としてお志を納めることも一般的です。金額は決まっていないことが多く、500円から1,000円程度が目安とされています。

なお、受けた神社やお寺に返納するのが理想ですが、事情で難しい場合、他の神社やお寺でも納められることがほとんどです。ただし、宗派や寺社によっては受け付けない場合もあるため、事前の確認が安心です。

ゴミとして捨てることは、神様や仏様に失礼とされるため避けるべきとされています。お札やお守りは、信仰や感謝の気持ちを大切にする日本文化の象徴であり、その処分方法一つにも、日本人の敬虔な心が表れています。

どんど焼きに出す

どんど焼きは、年末から正月十五日頃にかけての小正月の時期に行われる伝統行事であり、感謝の気持ちを添えて、古いお正月飾りや門松、書き初めなどを燃やして、神様に納めます。

どんど焼きはお正月飾りを燃やす神事であるものの、お札やお守りも燃やせますし、どこで受けた寺社のお札でも納められます。

ただし、寺社に処分してもらう方法と同じく、遠方の場合を除いて、できるだけお札を受けた寺社に納めて、1年のご加護に対してお礼の参拝をするように心掛けましょう。

1年の始まりに行われる行事なので、その年の無病息災などを祈って、どんど焼きに出すようにしましょう。

お清めをして自治体のゴミ回収に出す

お札やお守りをはじめとする神仏具を処分する際は、一般的には、授かった寺社に返納するのが基本ですが、事情によっては自宅で処分することも可能です。

お札やお守りは、多くの自治体で、処分を認めているので、手軽で費用をかけずに処分できます。

ただし、処分する前に自身でお札やお守りを清めてから、地域のルールや手順に従って、処分するようにしてください。

塩を用意し、お札やお守りに軽く振りかけてお清めした上で、感謝の気持ちとともに処分すれば、可燃ごみとして処分できる自治体が多いです。

不用品回収業者に依頼する

不用品回収業者に依頼すれば、自宅から出ることなくお札やお守りを処分することができます。

また、お札やお守以外にも、不用品をまとめて処分することができますので、神棚やその他、家庭内の多くの不用品をまとめて処分する方におすすめの方法です。

業者によって料金は異なりますが、事前に料金を明確にしていない業者や、高額な料金を請求する悪徳業者も存在するため、業者選びに注意しましょう。

実際に複数の業者から見積もりを取って、料金やサービス内容を比較したり、業者の口コミや評判を確認したりすることで、悪徳業者を避けることができます。

また、決めた業者と契約する際にも、契約内容をよく確認し、キャンセル条件や違約金などを理解した上で契約しましょう。

どんど焼きとは?〜正月のしめくくり、日本の伝統行事〜

お正月が終わるころ、日本各地で「どんど焼き」という行事が行われます。竹や木で組んだ大きなやぐらを作り、そこにお正月飾りや書き初め、古いお守りなどを集めて燃やすお祭りです。火が大きく燃え上がる様子はとても迫力があり、冬の空に赤い炎が美しく映えます。

どんど焼きには、いくつかの意味があります。

- 歳神様(としがみさま)を空へお送りするため

お正月に家へ迎えた歳神様を、火の煙にのせて天へお帰しするという意味があります。 - 無病息災(むびょうそくさい)を願う

燃やした火にあたったり、煙を浴びると、一年元気に過ごせると言われています。 - 書き初めが上達するように

お正月に書いた書き初めを火にくべると、字が上手になるとも伝えられています。

地域によっては、火で団子やお餅を焼いて食べる風習もあります。どんど焼きの火で焼いたものを食べると、一年健康に過ごせると信じられています。子どもたちにとっては、この焼き団子やお餅が大きな楽しみのひとつです。

どんど焼きは、地方によって呼び名や行い方が少しずつ異なります。「左義長(さぎちょう)」「どんと祭」「鬼火焚き」など、いろいろな名前で呼ばれているところもあります。

どんど焼きは、お正月を締めくくり、新しい一年の幸せや健康を願う、日本ならではの大切な行事です。

信頼できるおすすめ不用品回収業者については、以下の記事でランキングトップ10を紹介しているので、こちらも参考にしてみてください。

お札をお寺や神社で処分するときのルールや費用

こちらでは、お札をお寺や神社で処分するときのルールや費用について解説していきます。

基本は同じ宗派の寺社に持ち込む

お札やお守りを寺社で処分する場合は、神様や仏様への敬意を表すために、基本的には同じ宗派の寺社に持ち込むことが望ましいとされています。

それぞれの寺社には、お札やお守りの持ち込みに関するルールや規則があるので、事前に寺社のホームページなどで確認するか、直接問い合わせて確認しましょう。

ただし、お札やお守りを破損したり汚したりした状態で持ち込むのはマナー違反です。

異なる宗派の寺社にお札を持ち込んではいけない理由とは?

お札を処分する際、「できれば授与を受けた神社やお寺、または同じ宗派の寺社に返納するのが望ましい」とされるのには、宗教的な背景があります。

神社やお寺で授与されるお札やお守りには、それぞれの神仏の御神徳やご利益が込められています。特にお寺の場合、宗派ごとに信仰するご本尊や教え、儀式が異なるため、他宗派の寺院では正しい作法で供養やお焚き上げができないことがあるのです。

例えば、真言宗では弘法大師を本尊とする教えに基づく供養が行われますが、浄土宗や曹洞宗などでは儀式やお経の内容が異なります。そのため、同じ宗派に納めることで、授与を受けた神仏のご縁を尊重し、適切に供養してもらうという考え方が大切にされてきました。

神社の場合も、神社ごとに祭神が異なるため、できれば受けた神社に返すのが最善とされていますが、神道では神々を「八百万の神」として広く敬う考えがあり、別の神社でもお焚き上げを受け付けてくれることが多いです。

この宗派や神社ごとの違いを尊重する文化は、日本人の「ご縁」や「筋を通す」感覚にも通じます。自分が授かった神仏とのつながりを大切にし、そのご利益に感謝を込めて正しい形でお返しすることが、日本人の宗教観や礼儀の一つとして根づいているのです。

ただ、近年は生活圏の変化や都市化によって、同じ寺社に持参するのが難しい場合も増えており、多くの寺社では他所のお札やお守りも受け付ける柔軟な対応をしていることが多いです。それでも、まずは授与を受けた寺社や同宗派の寺院に相談するのが、今も昔も丁寧な作法とされています。

宗教・宗派が違っても受け付けるところもある

遠方である場合など、足を運べない方もいるので、必ずしも同じ宗派である必要はなく、異なる宗派でも受け付けてくれる場合もあります。

神道や仏教は、もともと排他的な宗教ではなく、特定の宗教にとらわれず、困っている人を助けるという考え方を基に、お札やお守りの処分を受け付けています。

もちろん、他で受けたお札やお守りの持ち込みを断っているところもあるので、事前に寺社のホームページなどで確認するか、直接問い合わせて確認しましょう。

郵送による返納もできる

多くの寺社では郵送によるお札やお守りの返納を受け付けています。これは、遠方にお住まいの方や、直接寺社に足を運ぶことが難しい方にとって、大変便利な処分方法です。

郵送による返納を受け付けているかどうか、事前に寺社に問い合わせて確認しましょう。

供養料や処分料がかかる場合には、必ず現金書留封筒での郵送を行なう必要があります。「普通郵便」や「ゆうパック」などで現金を送ってしまうと、違法行為になるので、注意しましょう。

現金書留封筒は、「郵便局」か「ゆうゆう窓口」でしか取り扱いがないので、どちらかの窓口から発送するようにしてください。

供養料は無料~100円程度

お札やお守りを寺社で処分する場合、供養料は無料~100円程度が相場です。

ただし、寺社によっては初穂料や別途の費用を徴収している場合もあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

また、郵送する際には、供養料以外に、現金書留封筒、基本郵便料+現金書留送料がかかってきます。

郵送する場合には、1,000円〜2,000円程度が相場になります。

供養料については、事前に寺社のホームページなどで確認するか、直接問い合わせて確認しましょう。

不用品回収を利用する際には、供養料がかかりません。

お札以外にも処分するものがある方にとっては、お得に不用品を処分できます。

相場より安いおすすめ粗大ゴミ・不用品回収業者10社をランキング形式で紹介しているので、こちらも参考にしてみてください。

お札を処分する時に知っておくべきポイント

お札を処分する時には知っておくべきポイントがいくつかありますので、こちらでは5つのポイントを解説していきます。

お札を返す時は感謝を伝える

お札を処分する際は、感謝の気持ちを伝えることが大切です。神様や仏様への感謝の気持ちはもちろんのこと、これまでお札を守ってくれたことへの感謝の気持ちも忘れずに伝えましょう。

お札の返納時期は特に決まっていませんが、一般的には年末年始に返納するのが良いとされています。

また、お札を包む紙に、感謝の気持ちを言葉で書き添えます。簡潔な言葉でも大丈夫なので、心のこもったメッセージを書きましょう。

最後に、お札を処分する前には、一礼して敬意を表します。

古いお札を持ち続けていても問題ない

お札やお守りには効力の期限は、一般的に1年間とされていますが、効力期限が超えている状態のお守りを所有しつづけることは基本的には問題ありません。

神様や仏様は、新しいお札よりも古いお札の方がありがたかったりするわけではありませんので、お札やお守りを大切に扱うことが重要です。

中には、昔のお願い事や思い出が詰まったお札になっている方もいらっしゃるかと思いますので、思い出の品として持ち続けても良いでしょう。

お札を大切に持っていると、よいご利益があるという人もいます。

捨てるとバチが当たるとされている

お札を捨てるとバチが当たると言われていますが、捨ててしまったからといってバチが当たる心配はありません。

捨てるとバチが当たるというのは、神道や仏教の本来の教えに基づいたものではなく、以下のような要因から生まれてきたと考えられます。

- 粗末に扱ってはならないという考えから、捨てることへの抵抗感

- 神様や仏様のような目に見えない存在への恐怖心

神道や仏教の教えを誤って解釈したことから、お札を捨てるとバチが当たると考えるようになったと考えられます。

捨てたことよりも、信仰心として、今後どう向き合っていくかという点の方が大切です。

お札を捨てるとバチが当たるとされた歴史的背景とは?

「お札を捨てるとバチが当たる」と言われるのは、日本の宗教観や信仰心が深く関係しています。お札やお守りは単なる紙や物ではなく、神仏の分身や霊験が宿るものと考えられてきました。

古来、日本では自然や物に霊的な存在が宿ると信じる「アニミズム」の思想が根づいています。山や木、岩だけでなく、人々の暮らしに身近な道具や日用品にも魂が宿るとされ、大切に扱わないと祟りやバチが当たると恐れられてきました。お札やお守りはその最たる例です。

また、神仏に願いごとを託したり、一年間守護を祈願した証でもあるお札を粗末に扱うことは、神仏への感謝や礼儀を欠く行為と見なされます。人々は、こうした行いが神仏の怒りを買い、災いを招くと考えてきたため、「バチが当たる」という言葉で戒めるようになったのです。

さらに仏教では、「因果応報」という教えがあります。善い行いは善い結果を、悪い行いは悪い結果をもたらすという考え方で、信仰の対象であるお札を粗末にする行為は悪因とされ、それがバチとして返ってくると恐れられてきました。

神道においても、「穢れ(けがれ)」の観念が深く関わっています。穢れを払うために授与されるお札をゴミと一緒に捨てるのは、自ら穢れを呼び込む行為とされ、災厄を招くと信じられてきました。

このように、お札を捨てることへの畏れは、単なる迷信ではなく、神仏への敬意や自然への感謝、礼儀を重んじる日本人の精神文化に根差しています。役目を終えたお札をきちんと寺社へ返納する行為は、その感謝と信仰を形にする大切な習慣と言えるでしょう。

お寺のお札を神社に返してもOK

お札はお寺であれば、「護摩札」、神社であれば「祈祷札」と呼ばれますが、どちらも同じ意味合いを持つものなので、返却を受け付けている神社やお寺もあります。

ただし、授かった神社・お寺に返納して供養してもらうのが一般的なので、本来は避けたほうが良いとされています。

寺社はそれぞれ異なる神様や仏様を祀っていることから、宗派の違うお寺や、違う神社への返納は断られるケースもあるので、事前に確認するようにしておきましょう。

自分で処分する時は塩を使ってお清めする

お札を自宅で処分する場合は、塩を使って、お清めをしてから処分するようにしてください。

長年持ち歩いたお札には、清めをすることで、穢れを払い、清浄な状態に戻します。お清めを通してお札が守ってくれたことへの感謝の気持ちを伝えられます。

塩を使ったお清め方法は以下を参考の上、宗派などの方法に合わせて行うようにしてください。

手順2:お札を白紙に包む

手順3:白紙包みのお札に、粗塩を振りかける

手順4:感謝の気持ちを、心の中で伝える

手順5:白紙包みのお札を可燃ごみとして処分する

お札の回収処分なら「粗大ゴミ回収隊」もおすすめ!

お札やお守りの処分方法について7つ紹介しました。お札を捨てるとバチが当たると言われていますが、捨ててしまったからといってバチが当たる心配はありません。

ただし、処分するまでのご加護に対してお礼や感謝の気持ちで処分するようにしましょう。

不用品回収業者はお札だけではなく、不用になった家電製品や処分できずに眠っていた大きな不用品などもまとめて回収します。

他に不用品がないかも確認の上、お札の処分のタイミングで不用品が溜まっている方にはおすすめです。

お札やお守りの回収・処分はぜひ「粗大ゴミ回収隊」にご相談ください。

>>>粗大ゴミ回収隊への無料お見積りはこちら!

お急ぎの方は

お電話が

おすすめです!

8:00~24:00/年中無休

【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】

0120-84-7531

0120-84-7531

に

に

まずは無料でご相談!!

お急ぎの方は

お電話が

おすすめです!

8:00~24:00/年中無休

【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】

0120-84-7531

0120-84-7531

お支払い方法

現金

各種クレジットカード

銀行振込対応

QR決済

に

に

に

に

まずは無料で

ご相談!!

東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応

\お急ぎの方はお電話がおすすめです/

お支払い方法

現金

銀行振込対応

各種クレジットカード

QR決済

処分でよくある質問

Q 家電リサイクル法対象の品物も回収できますか?

はい、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの家電リサイクル法対象品も対応しております。

リサイクル券の手配から処分まで一括で当社が責任を持って行います。

Q 使用済みのマットレスは回収してもらえますか?

はい、スプリング入りのマットレスを含め、使用済みでも状態に関わらず回収いたします。大きさや搬出経路に応じて分解や吊り下げ作業も対応可能ですのでご安心ください。

Q 金庫やピアノのような重量物も回収可能ですか?

はい、重量物の回収も専門技術と機材を用いて安全に行います。事前にご相談いただければ、お見積もりや作業内容の詳細を丁寧にご案内いたします。

Q 引っ越しのゴミと一緒に回収してもらえますか?

はい、引越しに伴う不要品やゴミもまとめて回収可能です。お客様のご都合に合わせて日時を調整し、一括でスムーズに対応いたします。