散らかった部屋を片付けられない人の特徴!片付け方から業者活用まで徹底解説

「散らかった部屋をなんとかしたいのに、なかなか思うように片付けられない」と悩んでいませんか。

片付けられない人には共通した特徴があり、ポイントを押さえて対策すると効果的です。

本記事では、散らかった部屋を片付けられない人によく見られる行動パターンや心理的な特徴を紹介します。

すっきり片付ける方法やコツ、維持する方法などもまとめていますので、心地良い環境づくりに役立ててください。

目次

- 1 片付けられない人に多い行動パターン

- 2 片付けられない人の心理的な特徴

- 3 性別によって違う片付けられない人の傾向

- 4 部屋を片付けられないのは病気や障害の可能性も

- 5 汚部屋とゴミ屋敷の違いは”レベル”

- 6 散らかった部屋が与える悪影響・デメリット

- 7 散らかった部屋を片付ける前の準備

- 8 散らかった部屋を片付ける7つの手順

- 9 苦手な人が部屋の片付けを終わらせるコツ

- 10 部屋の片付けを業者に依頼すべきケース

- 11 片付け代行業者に依頼できること

- 12 片付け代行業者に依頼する費用の相場

- 13 部屋の片付け費用を安く抑える方法

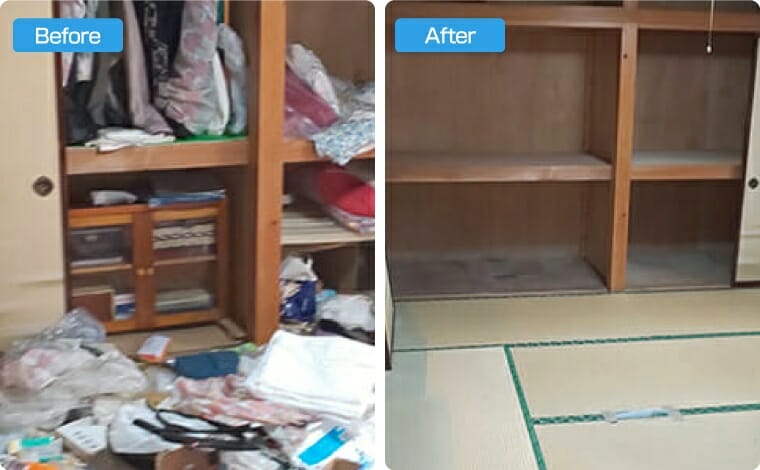

- 14 片付け代行業者依頼での片付けビフォーアフター

- 15 片付いた部屋を維持するための習慣・コツ

- 16 片付けられない人でも業者に頼めば一気に解決できる

片付けられない人に多い行動パターン

散らかった部屋を片付けられない人には、以下の行動パターンが多く見られます。

- 使った物をもとの場所に戻さない

- 片付けを先延ばしにする

- 収納場所を決めていない

- 衝動的に買い物をしてしまう

- 何を持っているのか把握していない

- 忙し過ぎて片付ける時間がとれない

- 一気に片付けようとする

- 片付けを途中でやめてしまう

自身がどのパターンで片付けられないのかを把握できれば、改善策も見つけやすくなります。

パターン別の特徴を詳しく見ていきましょう。

使った物をもとの場所に戻さない

片付けられない人には、使った物をあちこちに置きっぱなしにする癖をもつ人が多く見られます。

もとの場所に戻す手間を惜しんで放置するため、所定の場所がわからなくなり、次に使うときには探すための無駄な手間や時間がかかります。

探し物で部屋はさらに乱雑になり、片付けもより難しくなり悪循環です。

片付けを先延ばしにする

「面倒だから」などと、片付けを先延ばしにする人の部屋は散らかりやすく、整理する手間や時間の負担も増大します。

ちょっとした片付けで済むことを先延ばしにし続けると、やがて大掃除が必要となり、短時間では対処できなくなります。

負担が増え、ますます取り組みづらくなるのが、片付けられない人に多く見られるパターンです。

収納場所を決めていない

物の定位置がなく置き場所に迷ったり見つけられずに探したりするパターンが、片付けられない人によく見られます。

余計な手間が増えて部屋も散らかりがちです。

片付けのルールがないため「とりあえずここに置いておこう」といった行動が習慣化されてしまい、物の管理や整理整頓をスムーズに進められません。

収納場所を決められない人は、たとえ収納グッズを増やしたとしても状況の改善は困難です。

衝動的に買い物をしてしまう

片付けられない人には安さや限定品など、衝動的に商品を購入する傾向があり、物が増えて散らかりやすくなります。

収納スペースに納まらなくなり、床置きや積み重ね状態になると、片付けどころか掃除もしにくくなるでしょう。

インターネット通販は気軽に購入できるうえ、ダンボールなどの処理にも手間がかかり、部屋が散らかる要因になります。

衝動買いをしたあとに後悔するケースも多く、さらに部屋が散らかることで自己嫌悪に陥るなど、ストレスが増大する可能性もあります。

衝動買いが多い人は買い物依存症に進行するケースもあるため注意が必要です。

買い物依存症の詳細について、以下の記事で紹介していますのでぜひ参考にしてください。

何を持っているのか把握していない

片付けられない人には、自分の持ち物を把握していないケースが多く見られます。

物が増え過ぎて把握しきれないため、同じような物をいくつも購入してしまいます。

押し入れの奥や段ボールに入れたままで忘れてしまうケースも多く、持ち物の管理が行き届きません。

実際には使える物が不用品と化してしまうパターンも多く、片付けへのモチベーションも低下してしまいます。

忙し過ぎて片付ける時間がとれない

部屋が散らかっているとわかっていても片付けられない人には、仕事や家事、育児などで多忙を極め、優先順位が後回しになっているケースがよく見られます。

後回しにすると部屋は散らかり、片付けのハードルも上がります。

散らかるのはあっという間ですが、その積み重ねで片付けには多くの時間がかかり、悪循環になりやすいため注意が必要です。

一気に片付けようとする

散らかった部屋を一気に解消しようとしたものの、途中で片付けられなくなる人が多く見られます。

完璧を求め過ぎたり作業量が多過ぎたりして、自身のハードルを上げてしまうタイプです。

心理的負担が重くなる一方で達成感を得にくく、継続しにくくなります。

作業の大変さが嫌な記憶として残ってしまい、片付けの習慣も身につきません。

片付けを途中でやめてしまう

中途半端な状態で片付けの手が止まってしまう場合は、かえって散らかるケースもあり、次回のやる気も失われやすくなります。

物が多過ぎて片付けの終わりが見えないと、最後までモチベーションを維持するのも難しいでしょう。

成功体験を得られないと、「自分は片付けができない」と認識してしまい、悪循環になります。

片付けられない人の心理的な特徴

散らかった部屋を片付けられない状態には、さまざまな心理的要因が影響しています。

ここでは、片付けられない人に多く見られる心理的特徴を紹介します。

- 「もったいない精神」で捨てられない

- 完璧主義で片付けのきっかけがつかめない

- 物に囲まれていることで安心する

- 疲労やストレスで気持ちに余裕がない

- 収納することが面倒だと思っている

- 優柔不断で捨てる判断ができない

- 自分には片付けられないと思い込んでいる

- 汚部屋の状態を問題だと認識していない

「もったいない精神」で捨てられない

現状では必要としていなくても、「いつか使うかもしれない」「捨てるのはもったいない」といった心理で片付けられない人が多く見られます。

実用的な価値だけでなく、買ったときのコストや思い出などで判断する傾向があり、不要な物が増えてしまいます。

例えば、使わなくなったブランド品や人からのプレゼントなどを処分できずに、ためこみがちです。

過去の自分を否定したくないといった心理も働き、結果として処分が先延ばしされてしまいます。

物を捨てられない人の心理から手放す方法までをまとめた記事も参考にしてください。

完璧主義で片付けのきっかけがつかめない

完璧を求め過ぎて時間も手間もかかるなど、自身でハードルを高め、モチベーションを維持できなくなるケースがあります。

「完璧に片付けるにはどうすればいいか」「やるなら完璧にやらなければ」といった思考で、行動が止まってしまいます。

「やるなら徹底的にやりたい」といった心理で先延ばしにすると、片付けの負担はより大きくなるでしょう。

完璧主義で行動が伴わないため、時間だけが過ぎていきます。

物に囲まれていることで安心する

物の所有を心の支えとする心理的要素が、「片付けられない」といった行動に影響するケースがあります。

孤独感や不安を和らげるために物を集める心理状態で、捨てることに強い不安を感じてしまうのです。

物が増えて収納スペースがなくなり、次第に散らかり、部屋の片付けも困難になります。

物に囲まれることで得られる安心感は習慣化しやすく、物を減らせないために片付けを妨げる要因となります。

疲労やストレスで気持ちに余裕がない

片付けられない人に多く見られる傾向として、仕事や家庭での疲労が蓄積し、片付けにエネルギーを割く余裕がない心理状態が挙げられます。

ストレス状態が続くと、判断力や行動力が低下し、片付けの優先度も下がります。衝動買いで物が増えることもあるでしょう。

メンタルを整えるためには休息が必要ですが、本来休息できるはずの部屋が散らかっていればさらなるストレスとなり、悪循環につながります。

収納することが面倒だと思っている

片付けられない人には収納の手間やスペースの確保を面倒に感じる傾向が見られ、物を出しっぱなしにするため散らかります。

収納自体に抵抗を感じる人もいますが、効率的な収納方法を知らずに無駄な手間をかけ、苦手意識を高めてしまう人もいます。

物を収納することへの心理的ハードルが高いため、定位置を決められず、「とりあえず」の放置が増え、部屋はどんどん散らかってしまうのです。

優柔不断で捨てる判断ができない

物を捨てる判断力が弱いと、不用品もなかなか処分できずに先送りしてしまい、片付けられない状況に陥ります。

価値判断に時間がかかり、使っていない物を処分せず「とりあえず保管しておく」などと判断するため、次第に収納スペースが占領され物が溢れてしまいます。

片付けの際にも、収納場所などの判断に時間がかかるため、スムーズに作業が進みません。

自分は片付けられない人だと思い込んでいる

過去の失敗体験や周囲による評価などから、「自分は片付けられない人」だと思い込むケースが見られます。

片付けの成功体験がないために「自分には無理」と、手が止まったり行動前に諦めてしまったりするのです。

最初から無理だと思っているため、次第に部屋が散らかることにも抵抗がなくなります。

セルフネグレクトによってゴミ屋敷化する原因と対処法をまとめた記事も参考にしてください。

汚部屋の状態を問題だと認識していない

部屋が散らかった状態が日常化すると、それが当たり前となり、本人が問題として認識しなくなります。

散らかっている現状への問題意識がないため、普段は困ることもありませんが、周囲に指摘されて初めて問題に気づくケースが見られます。

汚部屋やゴミ屋敷化するリスクが高いタイプです。

性別によって違う片付けられない人の傾向

片付けられない人の特徴には男女差もあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

片付けられない女性の特徴

散らかった部屋を片付けられない女性の多くには、以下のような特徴が見られます。

- 仕事や家事、育児に追われ、片付けの優先度が下がっている

- 「もったいない精神」が強く、物をためこみやすい

- 感情的な部分で物を手放しにくい

- 「だらしない」と思われることへの不安が強く、隠す傾向がある

女性は家事や育児における負担が多いことで、片付けにまで手が回らなくなるケースがよく見られます。

使わないものの、高価なブランド品やプレゼントでもらった物などを手放しにくいのも、女性に多い特徴です。

片付けができないことを恥ずかしいと思う気持ちが強く、人に知られたくないと考えるタイプも多く見られます。

ゴミ屋敷になる女性の特徴や抜け出す方法をまとめた記事も参考にしてください。

片付けられない男性の特徴

片付けられない男性によく見られる特徴は、以下のとおりです。

- 片付けや掃除の重要度が低い

- ゴミ捨てや整理整頓の習慣が身についていない

- 趣味のコレクションなどが増えやすい

部屋を片付けられない男性は、そもそも片付けや掃除への興味関心が薄く、多少の汚れや乱雑さを気にしない傾向にあります。

ゴミ捨てや整理整頓する習慣がないため、不用品などもためこみがちです。

趣味のコレクションで物が増え過ぎて、管理が行き届かなくなるのも、男性に多くみられる特徴です。

ゴミ屋敷化する男性の心理や解決策についてまとめた以下の記事も、参考にしてください。

部屋を片付けられないのは病気や障害の可能性も

散らかった部屋を片付けられないケースでは、状況や心理的な問題だけでなく、病気や障害が影響している場合があります。

病気や障害が原因となっている場合は、本人の努力だけで改善を期待するのは難しいでしょう。

状況によっては、医療機関や支援窓口への相談が必要となる場合もあるため、客観的な視点での見直しが重要です。

発達障害(ADHD・ASDなど)

発達障害の方は、注意の持続や物事の優先順位付け、時間管理が難しい面があり、結果として日常の整理整頓を苦手とするケースが見られます。

ADHD(注意欠如・多動症)の方では、最後まで片付けできない、物を分類・整理するのが苦手といったケースが珍しくありません。

ASD(自閉スペクトラム症)では、特定のものごとへのこだわりが強く、周囲が不要と思うような物でも捨てにくい傾向があります。

発達障害の方は、片付ける順番などが明確になっていないと行動に移しにくいため、特性に応じた環境整備が必要です。

ADHDの方の特性とゴミ屋敷の関連性については、以下の記事で紹介しています。

うつ病や不安障害

うつ病や不安障害を抱える方は、倦怠感や無力感、過度の不安などにより、日々の片付けが困難となる場合があります。

集中力や気力の低下、疲労による影響で、短時間の作業すら難しくなるケースも見られ、本人だけでは問題を解消しづらい傾向にあります。

部屋が散らかると精神的不安や自己嫌悪感が強まり、悪循環になりやすいため、医療機関などへの早めの相談が重要です。

ゴミ屋敷化によるうつ病などへの影響をまとめた、以下の記事も参考にしてください。

ためこみ症

ためこみ症は精神疾患の1つで、物を捨てることに強い苦痛を感じるのが特徴です。

周囲からは不用品としか思えないような物を、生活に支障をきたすほどにためこみ、生活環境を著しく悪化させてしまうのが特徴です。

本人が整理する必要を感じているにもかかわらず、感情的な執着から処分が困難となってしまうケースもあります。

ためこみ症は自身の意識改革が難しく、治療も非常に困難と言われています。

ためこみ症の方の傾向や対策については、以下の記事も参考にしてください。

汚部屋とゴミ屋敷の違いは”レベル”

以下の表では、「粗大ゴミ回収隊」の定義や基準をもとに、汚部屋とゴミ屋敷の違いをレベル別にまとめています。

| レベル | 区分 | 状態の特徴 | 詳細 |

|---|---|---|---|

| 1 | 汚部屋 | 軽度 | ・物が少し散らかっている ・掃除すればすぐに改善できる |

| 2 | 汚部屋 | 小規模の散らかり | ・床に物や衣類が置きっぱなしになっている ・片付けに小1時間ほど必要である |

| 3 | 汚部屋 | 不衛生の兆候 | ・水回りなど一部が不衛生である ・臭いが発生している |

| 4 | 汚部屋 | 生活スペースの確保が困難 | ・足の踏み場が少なく快適性が低下している ・布団などでなんとか居住スペースを確保している |

| 5 | 汚部屋 | 自力片付けが困難 | ・悪臭やカビ、害虫が発生している ・自力での片付けが困難である |

| 6 | ゴミ屋敷 | 生活空間の大幅な縮小 | ・床全体にゴミが散乱している ・通常の生活環境の確保が難しい |

| 7 | ゴミ屋敷 | 深刻な生活障害 | ・家のゴミの量が膝から腰の高さまである ・水回りやトイレが使用できない ・害虫被害が拡大している |

| 8 | ゴミ屋敷 | 生活不能レベル | ・ゴミが胸の高さまである ・火災・健康被害のリスクが高い ・業者への依頼が必須である |

| 9 | ゴミ屋敷 | 地域レベルの問題 | ・ゴミが天井の高さまである ・出入り困難で悪臭・害虫が発生している ・行政介入の可能性がある |

| 10 | ゴミ屋敷 | 完全なゴミ屋敷 | ・倒壊や火災の危険性が高い ・行政・専門業者による即時対応が必要である |

※粗大ゴミ回収隊が定義している基準をもとに整理しています。

汚部屋・ゴミ屋敷の定義

汚部屋もゴミ屋敷も、生活環境が乱れた状態である点では同じです。

法令で定められているような明確な定義はありませんが、一般的には不衛生さのレベルや地域住民への影響度で区別されます。

「粗大ゴミ回収隊」では上記のレベルをもとに、汚部屋とゴミ屋敷をそれぞれ以下のとおり定義しています。

- 汚部屋:散らかった物やゴミが片付けられず、不衛生で生活するのに不便な状態。床が見えないほどゴミや不用品が山積し、悪臭や虫なども発生しているが、住人の工夫によっては片付けが可能。

- ゴミ屋敷:部屋や家全体がゴミで埋まり、生活空間として機能していない状態。玄関や廊下がふさがれ、害虫や火災、近隣トラブルを引き起こす可能性があり、自治体から指導や行政代執行を受けるレベル。

汚部屋のレベル別の状態や、改善方法についてまとめた記事も参考にしてください。

自力での片付けが難しいレベルとは

自力での片付けが難しいのは、衛生面や安全面でリスクが高く、本人の健康面や精神的な負担が大きい場合です。

具体的な事例として、以下のような状況では、自力での片付けが難しくなります。

- ゴミ袋、数十袋分以上の量があり、短期間で処分しきれない

- 大型家具や家電が複数放置され、搬出・処分に体力や費用がかかる

- カビ・害虫・悪臭で健康リスクが高まっている

- 近隣から苦情が入っている

上記に該当するようなケースではリスクが高く、途中で挫折するケースが多く見られます。

特に健康被害や近隣トラブルが発生している場合は、専門の片付け代行業者や不用品回収業者に依頼すると迅速に対応してもらえるので安心です。

散らかった部屋が与える悪影響・デメリット

散らかった部屋は身体的にも精神的にも悪影響を及ぼし、放置すれば習慣化して改善が難しくなります。

具体的な悪影響やデメリットを見ていきましょう。

ストレス過多・集中力低下・自己嫌悪に陥る

物が散乱している部屋は視覚的なノイズが多く、脳が常に情報処理モードになってしまうため、慢性的なストレスを招きやすくなります。

集中力を持続しにくくなり、作業効率も低下しがちです。

「片付けなきゃ」と思っていてもなかなか行動に移せず、自己嫌悪や罪悪感が強まることも考えられます。

カビ・ダニ・害虫による体調不良を招く

部屋を散らかったままにしておくと掃除しにくく、食べ残しやゴミの放置で害虫やカビが発生しやすくなり、健康被害を引き起こすリスクが高まります。

特に換気が不十分だと湿気がたまりやすく、カビやダニなどの発生リスクが高まるため注意が必要です。

長期的に問題が発生しつづけるような状態では、近隣住民とのトラブルリスクも高まります。

賃貸物件であれば、退去時に高額な原状回復費用を請求されるケースもあるでしょう。

ゴミ屋敷化によって虫が発生する原因や対策をまとめた記事も参考にしてください。

来客を避けるようになり人間関係が悪化する

部屋が散らかっていると、人を呼ぶことへの心理的ハードルが高くなり、家族や友人などとの交流が減少しがちです。

人を招いたとしても、現状を見ることによって信頼性が低下し、距離を置かれる可能性もあるでしょう。

人間関係に支障をきたすような状況では、孤立感を増すこととなり、うつ病などの精神疾患を悪化させるリスクもあります。

風水的にも運気が下がるといわれる

風水では、自然のエネルギーとして「気」の流れを重視しており、汚れた部屋は気の流れを滞らせるため運気を下げるとされています。

風水に科学的根拠はないものの、実際に片付けの行き届かない部屋は健康面でも精神面でも悪影響を及ぼすため、片付けの動機づけとして有効です。

散らかった部屋を片付ける前の準備

散らかった部屋を効率良く片付けるには、事前準備や心構えが重要です。

範囲や道具、処分方法などを決めておくと、作業にかかる時間や負担を減らせます。

現状を確認したうえで計画を立て、小さな目標を設定しながら着実に作業を進めましょう。

片付ける範囲と順番を決める

まずは片付ける範囲と順番を決めます。広範囲の片付けが必要な場合は、一気に済ませようとすると挫折しやすくなります。

生活動線に関わる場所を優先し、小さく区切って片付けると効率的です。

例えば、キッチン全体をやるとなれば大変で負担も大きいですが、「シンク」「シンク下」「食器棚の上半分」など小さい単位に区切って順番を決めるとハードルが下がり、取り組みやすくなります。

決めた範囲を片付けるごとに小さいながら達成感を得られるため、モチベ―ション維持にも効果的です。

必要な道具をそろえる

準備不足で中断しないように、以下のような道具を事前にそろえておきましょう。準備が整っていると、苦手な作業も捗ります。

- ゴミ袋

- 分別用の箱

- ガムテープ

- 軍手

- マスク

- 掃除機

- 雑巾

捨てる物・残す物の基準を決める

処分する物と家に残す物、それぞれに基準を決めておきましょう。基準がないと、判断に時間がかかります。

例えば、「1年以上使っていない物は迷わず処分する」「迷う物は保留箱に入れて半年しても使わなかったら処分する」などといったルールです。

ルールを決めると、1点ごとに悩む時間を最小限に抑えて作業を進められます。

ゴミ出し・不用品処分の方法を把握する

ゴミ出しには、自治体ごとのルールがあります。

可燃ゴミや不燃ゴミ、粗大ゴミ、家電リサイクル法の対象品目など、細かなルールをチェックしておきましょう。

違反ゴミにならないように、適切な処分が必要です。

まだ使える不用品については、不用品回収業者やリサイクルショップ、フリマアプリの利用も検討するといいでしょう。

気持ちの準備を整える

部屋がひどく散らかっている場合は、片付けにもかなりの労力と時間がかかるため、心の準備も重要です。

例えば、お気に入りの音楽や自分へのご褒美などを用意すると効果的です。

最後まで挫折せずに進めるために数時間または半日、1日単位など、小さめの目標を設定して達成感を得ながら進めましょう。

散らかった部屋を片付ける7つの手順

散らかった部屋を、できるだけ短時間で効率良く片付けるために、以下の7つの手順を解説します。

- 明らかなゴミを捨てる

- 収納に入っている物はいったんすべて出す

- 物をカテゴリーごとに分ける

- 基準に沿って「残す物」と「捨てる物」を判断する

- 不用品をまとめて処分する・保管する

- 残す物の定位置を決める

- 部屋を掃除する

作業の全体像を把握しておくと、達成度がわかり作業を進めやすくなります。手順を詳しく見ていきましょう。

1.明らかなゴミを捨てる

ゴミ袋とゴム手袋を用意して、迷わずにゴミと判断できる物を処分します。この段階で迷う物は後回しにしましょう。

物が減ると片付けやすくなるだけでなく、「作業が進んで成果が出ている」といった実感をもてるためモチベーション維持にも効果的です。

2.収納に入っている物はいったんすべて出す

押し入れやクローゼット、棚などを片付けるときは、いったんすべての物を取り出します。

見えない物は放置しがちなので、全部を取り出して把握することが重要です。

一気にあちこちの物を取り出すと収拾がつかなくなるため、場所ごとに進めましょう。

物が入ったままで作業を進めるより何倍も効率的で、存在を忘れていた物を再発見するのにも役立ちます。

3.物をカテゴリーごとに分ける

部屋中に散らかった物を整理するために、カテゴリーごとに分類しましょう。例えば、「衣類」「書類」「日用品」「思い出の品」などです。

カテゴリー分けをするとそれぞれの量を把握でき、何を残すべきか、処分の判断もしやすくなります。

この作業は、最終的に収納場所の定位置を決める際にも役立つため、丁寧に進めましょう。

4.基準に沿って「残す物」と「捨てる物」を判断する

「今の生活に必要な物は残す」「1年以内に使用しなかった物は処分する」など、自身で明確な判断基準を設定しましょう。

感情面より、使用頻度などを判断基準として優先すると判断しやすくなります。

迷うときはいったん保留ボックスに入れると、ほかの作業をスムーズに進められます。

保留した物については、一定期間使わなければ処分するようにルールを設定し、処分の期限を書いて見える場所に保管しましょう。

5.不用品をまとめて処分する・保管する

不用品は処分方法ごとに分類しておくと、あとの作業の手間を省けるため効率的です。

具体的には、「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」「資源ゴミ」「リサイクル品」などのほか、リサイクルショップやフリマアプリで売るといった選択肢が挙げられます。

自分での処分が難しい大型家具や家電については、自治体による回収や不用品回収業者などを検討する方法もあります。

ゴミの回収日や手続き方法などを確認し、早めの処理を心がけましょう。

6.残す物の定位置を決める

捨てずに家に残す物については、「使ったら戻す」を日々実践できるように定位置を決めます。

使用頻度の多い物は出し入れのしやすい場所に、あまり使わない物は高い場所や奥のほうなどに収納するのが基本です。

中身が見える透明の収納ボックスにすると、何が入っているのかひと目でわかり管理しやすくなります。

家族で使う物は全員が使いやすい動線で定位置を決め、ラベリングなどをすると長期的な習慣づけにも役立ちます。

7.部屋を掃除する

不用品などを処分したあとは、部屋にたまったホコリや汚れなどをきれいに掃除します。

普段手入れのできない収納棚や押し入れの中などは、物を取り出したときに掃除機をかけ、拭き掃除をしましょう。

ほこりやゴミを取り除くと、カビや害虫の防止にも効果的です。

物を片付けながら雑巾がけなどで丁寧に掃除すると、きれいな状態を維持するための意識づくりにも役立ちます。

掃除道具も取り出しやすい定位置を決め、片付けと掃除をセットで習慣化できるように環境を整えましょう。

苦手な人が部屋の片付けを終わらせるコツ

片付けが苦手な人は、仕組みづくりと習慣づけを意識しましょう。以下のコツを押さえると、部屋をすっきり快適に維持できます。

収納を増やさない

片付けが苦手な人は、収納を増やしがちです。

新しい収納グッズなどを増やすと一時的に片付くように見えますが、根本的な解決にはなっていません。

持ち物を改めて見直し、本当に必要な物だけを残すように心がければ収納スペースにゆとりが生まれ、余分な収納を増やす必要もなくなります。

短時間・狭い範囲で片付ける

苦手な片付けを終わらせるには、小さなエリアを選択して、短時間で済ませるのがコツです。

散らかった部屋を一度に片付けしようとすると、やる気がなくなります。

例えば、タイマーを使って「10分だけ机の上を掃除する」など、短時間で区切ると負担感が減り、苦手な片付けにも集中しやすくなるでしょう。

小さな範囲でも、自分の手できれいにできれば達成感を得られ、継続へのモチベーションアップにつながります。

捨てるルールを明確にする

捨てるか捨てないかで迷う時間が多いと作業が進みません。「1年間使わなかった物は処分する」といった明確なルールを設定しましょう。

機械的に判断できるようにルール決めしておくと、捨てることへの抵抗感も抑えられます。

家族や同居人がいる場合は、ルールを共有すると判断がぶれにくくなります。

思い出の品は写真に撮るなど工夫して手放す

思い出の詰まった物は、どんな状態でも手放しにくいものですが、写真に残すと処分しやすくなります。

すべての思い出の品を保管するとなれば収納スペースに影響するだけでなく、劣化したり破損したり、臭いやカビが発生したりといったことも考えられます。

大切な物を一部だけ残してあとは写真に撮れば、そのままの状態をまたいつでも見られるだけでなく、収納スペースにもゆとりが出て一石二鳥です。

収納するより物を減らすことを優先する

片付けの負担を減らすには、収納方法の工夫も大事ですが、何より物を減らすことが重要です。

物が減ると片付けや掃除、管理もシンプルになり、無駄な手間や時間、お金も節約できます。

余計な物を家の中に入れないようにすれば、部屋が散らかりにくく、きれいな状態をキープするのにも効果的です。

物を減らす基準を決め、定期的な見直しを習慣化すると家全体が整いやすくなります。

部屋の片付けを業者に依頼すべきケース

以下に該当するケースでは、業者への片付けの依頼をおすすめします。

忙しくて片付ける時間がない

片付けのための時間がどうしても確保できない場合は、業者に相談してみましょう。

プロが段取り良く集中的に対処してくれるため、仕事や生活への影響を最小限に抑えて環境を整えられます。

放置するほど費用がかさむことが予想されるため、早めの手配がおすすめです。

ゴミ屋敷の退去費用相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

処分する物が手に負えないほど大量にある

床が見えなくなるほどにたまったゴミなど、自分で処分しきれない場合は早めに業者に依頼しましょう。

大量の不用品や粗大ゴミなどがある場合は、分別や搬出も大きな負担となり、自分で少しずつ処分したとしても、またすぐに増えてしまう可能性があります。

業者に依頼すれば、処分量に応じた人員やトラックを配備し、迅速対応で一気に処分してくれます。

引越しなどで短期間に片付けたい

引越しなどで片付けを完了させるまでの時間が限られている場合は、業者の手を借りるとスムーズに作業を進められます。

作業の段取りや搬出経路の確保、養生、退去後のハウスクリーニングなどをまとめて依頼できる業者も多く、時間的な制約があるケースでも安心です。

引越し日程に合わせて、早めに相談することをおすすめします。

害虫・悪臭の問題がある

散らかった部屋に害虫や悪臭が発生している場合、片付けだけでは問題を解消できないケースがあります。

苦労して片付けをしても、害虫や悪臭の問題が解消していなければ、生活環境レベルの改善は困難です。

害虫駆除や抗菌・防臭なども含めて依頼できる業者への依頼がおすすめです。

専門業者は洗浄や除菌、消臭、害虫駆除など、安全に作業するための装備や知識を備えているため、安心して任せられます。

放置すると健康被害や近隣トラブルに発展しかねないため、状況に応じて早めに相談しましょう。

ハウスクリーニングも一括で依頼したい

片付けとハウスクリーニングを一括で依頼できる業者を選択すれば、部屋のリセットもスムーズに進められます。

複数業者に依頼するとそれぞれに対応が必要ですが、まとめて依頼できればスケジュール調整もスムーズです。

片付けにプラスして隅々までプロに掃除してもらえば、短期間で家全体が心地良い空間に生まれ変わります。

片付け代行業者に依頼できること

片付け代行業者とは、依頼者の部屋の片付けや清掃などを専門とする業者です。主に、以下のような作業を依頼できます。

部屋の片付け

部屋の片付けは、ただ単に散らかった物をまとめるだけでなく、用途や頻度に応じて分類し、動線や使い勝手を考えて配置する作業です。

片付け代行業者は効率的な手順で迅速に、搬出や処分などの片付け作業を進めます。

部屋の状況や要望に応じて、幅広いニーズに応じた作業プランを提案してくれます。

不用品回収

部屋の片付けで出た不用品や粗大ゴミの回収は、片付け代行業者へ依頼可能です。

自治体で回収していないリサイクル法の対象品目などの処分や、買い取りに対応するサービスもあります。

業者に依頼すると分別などもすべて対応してもらえるため、大幅に手間を省けます。

ハウスクリーニング

多くの片付け代行業者が、ハウスクリーニングに対応しています。

ハウスクリーニングでは、業務用の洗剤や機材を使用して、普段手の届かない部分まで徹底的に清掃するため、衛生的な居住空間を取り戻すのに役立ちます。

特に長期間散らかった状態で放置されていた部屋は、片付けとハウスクリーニングをセットで依頼すると効果的です。

収納サービス

収納サービスとは、必要な物を整理しながら、収納スペースに合わせて最適な収納方法を提案してくれるサービスです。

使用頻度や動線を考えた配置だけでなく、ラベリングや収納用品の選定など、暮らしやすさを重視したサポートを受けられます。

片付けや整理整頓が苦手な方は、片付け代行業者に収納サービスも含めて依頼すると、快適な環境維持に効果的です。

遺品整理・生前整理

心理的負担の大きい遺品整理や生前整理を、専門スタッフが遺族や本人と連携して進めるサービスです。

物の仕分けや供養、リサイクル、貴重品の捜索、行政手続きの案内などのサービスを含みます。

遺品整理や生前整理で物が多い場合は、業者へ依頼すると負担を軽減しながら効率的に作業を進められます。

遠方であれば長期滞在での片付け対応など困難を極めますが、業者に依頼すれば数日で完了させることが可能です。

遺品整理の費用相場や安く抑えるコツについてまとめた記事も、参考にしてください。

片付け代行業者に依頼する費用の相場

片付け代行業者への依頼にかかる費用相場を、以下の3つの項目に分けて紹介します。

間取り別の部屋の片付け費用の目安

間取り別の、部屋の片付け費用の相場は以下のとおりです。

東京近郊の間取り別片付け代行料金相場

| 片付け間取り | 料金相場 |

|---|---|

| 1R~1K | 30,000~60,000円 |

| 1DK~1LDK | 50,000~90,000円 |

| 2DK~2LDK | 100,000~250,000円 |

| 3DK~3LDK | 150,000~200,000円 |

| 4DK~ | 200,000円~ |

一人暮らし向けの間取りでは、30,000~90,000円程度、ファミリー向けの間取りでは、100,000円以上の費用がかかります。

費用は片付けるゴミや不用品などの量によっても変動します。

空き家の片付け費用については、以下の解説記事を参考にしてください。

不用品回収費用の目安

不用品回収にかかる費用相場は、以下のとおりです。

東京近郊の粗大ゴミ回収「パックプラン」料金相場

| パックプラン名(利用トラック目安) | 料金相場 |

|---|---|

| 軽トラックパック(Sパック) | 18,000~36,000円 |

| 1.5tトラックパック(Mパック) | 38,000~62,000円 |

| 2tトラックパック(Lパック) | 60,000~80,000円 |

| 4tトラックパック(LLパック) | 80,000~110,000円 |

※2025/4(関東の業者100社を独自で調査)

不用品の量に応じて、価格が大きく変動します。上記の金額には、搬出作業や車両費、出張費、梱包費などが含まれます。

費用が高額になりやすいケース

片付け代行業者へ依頼する際、費用が高額になりやすいケースとして以下の要因が挙げられます。

- ゴミ屋敷レベルの大量のゴミや不用品処分がある

- 搬出経路が狭い

- 階段作業が多い

- 大型家具などの特殊搬出がある

- 長時間の清掃や特殊清掃の必要がある

- 深夜・早朝の対応を必要とする

作業の手間や負担が増えたりスタッフの増員が必要だったり、処分するゴミが多かったりすると費用が高額になるため注意が必要です。

片付け代行業者に依頼する場合は、事前に現地確認をしたうえで明確な見積りを提示してもらいましょう。

部屋の片付け費用を安く抑える方法

散らかった部屋の片付けにかかる費用を、少しでも安く抑えるための方法を紹介します。

相見積りをとる

業者に依頼する場合は、2~3社に相見積りを依頼すると、料金やサービス内容を見て比較検討できます。

比較の際には、作業内容や要望への対応力、追加料金発生の有無などを確認しましょう。

相見積りの依頼によって、競合業者を意識した値引きにも対応してもらいやすくなります。

不用品買取に対応している業者を選ぶ

部屋の片付けでまだ使える不用品が複数ある場合は、不用品買取に対応している業者を選びましょう。

不用品を買い取ってもらえれば、いくらかでも費用の節約につながります。

買取可能な品目や状態などを事前に確認しておくと、よりスムーズです。

自治体の粗大ゴミ回収も併用する

自治体による粗大ゴミ回収料金の設定は比較的低めで、処分費用を抑えるために有効です。

片付け全般は業者に依頼し、粗大ゴミは自治体に回収してもらう方法もあります。

ただし、自治体では回収日や手続き方法が決められているため、業者に依頼する場合はスケジュールなどの調整が必要です。

見積りを比較検討したうえで、自治体による粗大ゴミ回収の併用も検討しましょう。

キャンペーンやクーポンを活用する

片付け代行業者によっては、特定時期のキャンペーンや初回特典、クーポンなどの利用で割引を受けられる場合があります。

公式サイトやチラシなどでキャンペーン情報をこまめにチェックし、見積りを依頼する際は割引が適用となるか確認しましょう。

片付け代行業者依頼での片付けビフォーアフター

片付け代行業者「粗大ゴミ回収隊」に、実際にご依頼いただいた片付け事例を紹介します

東京都世田谷区|散らかった部屋の片付け事例

ゴミが溢れるほどの状態になったとのことで、部屋の片付けのご依頼をいただいた事例です。

処分する物と保管する物を都度確認しながら丁寧に分別し、2名の作業員が3時間程度で対応しました。

詳細については、以下のページをご覧ください。

千葉県|引越し前の部屋の片付け事例

引越しに合わせて、粗大ゴミ処分や不用品の回収・買い取りのご依頼をいただいた事例です。

不用品処分の作業を進めながら、買取対応可能となる物を選別しました。

引越しに伴う大規模な作業となるため、作業員4人、5時間ほどで対応完了となりました。

詳しくは以下のページをご覧ください。

片付いた部屋を維持するための習慣・コツ

すっきりと片付いた部屋を維持するには、日々の小さな習慣や散らかさないためのルールづくりが欠かせません。

以下の習慣やコツを押さえると、きれいな状態を維持しやすくなります。

物の定位置を決めて必ず戻す

収納場所を決め、「使ったら戻す」を習慣化すると散らかりにくくなり、物を探す手間も省けるようになります。

定位置に戻すことを習慣づけするには、出し入れのしやすい収納場所を選ぶことが重要です。

特に、よく使う物は動線も考え、手が届きやすく使い勝手の良い収納場所や方法を検討しましょう。

家族がいる場合は、ラベルなどで誰もがわかるように定位置を示すと、収納場所を定着するために効果的です。

短時間での片付け習慣をつける

10~15分程度でできる、さっとした片付けを日々の習慣として取り入れましょう。

散らかってから大掃除をすると、体力的にも精神的にも負担が重くなり、片付けへの苦手意識が強まります。

「朝、歯を磨いている間だけ」「帰宅後の5分」「お風呂に入る前の3分」など、ルーチン化すると継続しやすいでしょう。

短時間でも日々継続すると、片付けが習慣として身につき、家中が散らかるような事態を避けられます。

短時間の片付けでは完璧を求めず、散らかった部分を優先するのがきれいな環境を維持するコツです。

物を処分するためのルールを作る

ルールを事前に決めておくと、手放すかどうか迷わずに済みます。

例えば、コレクションがある場合は、「決めたスペースに納まる範囲以上は増やさず、増やすときは何かを処分する」など、具体的に決めましょう。

ルールがあると感情的にならずに判断できるため、処分しやすくなり、物が増え過ぎるのも防げます。

一時保管ボックスを活用する

すぐに処分の判断ができない場合は、一時保管ボックスを活用しましょう。気持ちの整理に効果的です。

ボックスに入れた日付と処分期限を書いて保管し、期限がきたら再度見直します。

特に判断を先送りしてしまう方に、有効な手段です。

ダンボールはすぐ処分する

通販で届いた商品など、ダンボールに入れたままで放置すると、中身に目が届かずに放置してしまいがちです。

また、ダンボールや梱包材をそのまま放置しておくと、部屋は散らかりやすくなります。

ダンボールはまとめると重量もあり、増えると処分も大変です。期限を決めて早めに処分しましょう。

移動するときは手ぶらにしない

部屋を行き来する際は手ぶらでなく、何かをもとの場所に戻すなど片付けをする癖を付けましょう。

日々の心がけ次第で整理整頓が身につき、物が散らかりにくくなります。

テーブルを立つときに使った食器を流しに持っていって洗ったり、雑誌を棚に戻したり、動くついでのちょっとした整理整頓や掃除などを意識すると、大きな手間をかけなくてもきれいな部屋を維持できます。

片付けられない人でも業者に頼めば一気に解決できる

散らかった部屋を片付けられない人は、自身の行動パターンや心理的な特徴を理解したうえで、改善策を検討すると効果的です。

散らかった部屋を片付けられない人は、自身の行動パターンや心理的な特徴を理解したうえで、改善策を検討すると効果的です。

しかし、長期間散らかったまま放置していた部屋を自力で片付けるには、手間も労力も時間も必要で、モチベーションも維持しにくいでしょう。

乱れた生活環境を一気にリセットしたいときは、「粗大ゴミ回収隊」にご相談ください。迅速対応で、プロがお部屋を片付けます。

不用品の買い取りにも対応しているため、費用を節約しながら部屋の不用品をまとめて処分可能です。

困ったときは無料相談がおすすめ

記事を読んでいて「結局どうしたらいいかわからない」「すぐになんとかしたい」「直接専門家に相談してみたい」という方も多いはず。そんなときは無料相談窓口を利用してみましょう!専門のオペレーターが対応いたします。

に

に

まずは無料でご相談!!

お急ぎの方は

お電話が

おすすめです!

8:00~24:00/年中無休

【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】

0120-84-7531

0120-84-7531

お支払い方法

現金

各種クレカ

銀行振込

QR決済

後払い

(分割払い可)

に

に

に

に

まずは無料で

ご相談!!

東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応

\お急ぎの方はお電話がおすすめです/

お支払い方法

現金

銀行振込

後払い

(分割払い可)

各種クレカ

QR決済

散らかった部屋を片付けられない人についてのよくある質問

-

Q 散らかった部屋が生まれる主な原因は何ですか?

A.散らかった部屋の大きな原因は、片付けの習慣が身についていないことです。さらに「もったいない精神」で物を捨てられなかったり、忙しさや疲労で片付けを先延ばしにすることも積み重なります。中には病気や障害が背景にある場合もあり、単に怠けているわけではないケースも多くあります。 -

Q 片付けられない人にはどんな特徴がありますか?

A.代表的な特徴は「使った物を元に戻さない」「収納場所を決めていない」「片付けをイベント的に考えて一気にやろうとする」などです。心理的には、完璧主義や優柔不断が影響して、片付けに取りかかれない人もいます。また、物を持っていることで安心感を得る傾向がある人も、散らかった部屋になりやすい特徴を持っています。 -

Q 散らかった部屋を自力で片付けるとき、最初にやるべきことは何ですか?

A.最初のステップは「明らかなゴミを捨てる」ことです。飲み終わったペットボトルや空き袋など、迷わず処分できるものから取り掛かると気持ちが楽になります。その後は片付ける範囲を狭く区切り、机の上や引き出しひとつなど小さな成功体験を積み重ねるのが効果的です。 -

Q 散らかった部屋を放置すると法律的に問題になることはありますか?

A.個人宅であれば直ちに法律違反になるわけではありませんが、賃貸物件の場合は「契約違反」や「近隣トラブル」の原因になります。悪臭や害虫が広がると、最悪の場合は大家や管理会社から強制退去や原状回復費用の請求を受けることもあります。さらにゴミ屋敷に発展すれば、自治体の条例違反として行政代執行の対象になるケースもあります。 -

Q 部屋の片付けを業者に依頼するとどんなメリットがありますか?

A.最大のメリットは「短時間で一気に片付く」ことです。特に大量の不用品や大型家具・家電の処分は、自力では運び出しや処分先の手配が難しいですが、業者なら一括で対応してくれます。また、不用品買取やハウスクリーニングと組み合わせられる業者も多く、費用を抑えながら部屋をリセットできるのが強みです。 -

Q 片付け代行サービスと収納サービスはどう違いますか?

A.片付け代行サービスは、不用品の分別・搬出・処分を中心に行い、「物を減らすこと」が目的です。一方、収納サービスは物を残したまま整理し、効率的に収める仕組みをプロが提案・設置するのが特徴です。つまり、不要品をなくして空間をすっきりさせたいなら片付け代行、今ある物を上手に整理したいなら収納サービスが適しています。 -

Q 部屋が散らかるのを防ぐためにできる生活習慣の工夫はありますか?

A.もっとも効果的なのは「物の定位置を決めて必ず戻す」ことです。さらに「ワンイン・ワンアウト」のルールを設け、新しい物を買ったら必ず1つ手放すようにすると散らかりにくくなります。また、毎日5分だけ片付けをする・届いたダンボールはすぐ畳むなど、小さな習慣を積み重ねることが再び散らかった部屋に戻らないためのコツです。