男性がゴミ屋敷になる心理とは?|原因と解決策を統計から解説

この記事では、家がゴミ屋敷化してしまう男性の心理や背景について分かりやすく解説しています。

心理的な要因から生まれるケースが多く、放置すれば生活環境や健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

男性がゴミ屋敷化に陥る心理や特徴、統計で見える原因、解決のための具体策を網羅し、予防を考えている方やすでに片付けに悩んでいる方必見です!

目次

- 1 ゴミ屋敷になる男性の心理

- 2 心理以外のゴミ屋敷化する男性の特徴

- 3 統計からみるゴミ屋敷になる男女の差

- 4 立場別|ゴミ屋敷の解決手段

- 5 ゴミ屋敷の片付けは「粗大ゴミ回収隊」へ

ゴミ屋敷になる男性の心理

ゴミ屋敷になる男性には、いくつか共通した心理状態が見られます。たとえば、以下の7つに当てはまる心理状態の男性は、ゴミ屋敷を作りやすい傾向にあるため日々の過ごし方には要注意です。

1. 孤立感・孤独感が強い

孤立感や孤独感が非常に強い人は、その苦しい気持ちを和らげるために、不用品やゴミを部屋にそのまま残すことがあります。モノで満たされた空間を作ることで、無意識に「人の気配」を演出したり、「孤独を感じないための防御壁」として機能させたりするのです。

心理カウンセラーによる解説では、散らかった部屋は「寂しさを感じさせないバリア」として作用する場合があるとされています。また、ゴミ屋敷化に関する調査事例でも、孤独感や疎外感を抱える人ほどゴミや物を手放せず溜め込みやすい傾向が報告されています。

具体的な傾向・背景

- モノを捨てると「空虚さ」や「寂しさ」が強まることへの恐怖から、片付けを避けてしまう

- 人との関係性が希薄で、モノを通じて存在感や安心感を得ようとする

- 散らかった部屋が来客や交流を妨げ、さらに孤立を強める悪循環に陥る

- うつ傾向やセルフネグレクトにより、片付けへの意欲や自己管理能力が低下する

こうした背景を理解することで、単に片付けを促すのではなく、孤独感そのものに寄り添う支援や心理的ケアが必要となります。

参考リンク

散らかった部屋と孤独感の心理(服部のぞみカウンセラー)

ゴミ屋敷化の心理と孤独感(ハウスサポート関西)

2. 完璧な状態にしたい気持ちが強い

「何でも完璧にしなければ気が済まない」という完璧主義の傾向が強い人は、意外にもゴミ屋敷を招きやすいといわれています。特に男性に多いのが、「一気に完璧に片付けたい」という気持ちが強すぎて、最初の一歩が踏み出せなくなってしまうケースです。

本来、部屋の片付けや不用品整理は少しずつ進めるのが現実的です。しかし完璧主義の人は「徹底的にやらなければ意味がない」と考えやすく、途中で止めることを受け入れられません。その結果、片付けのハードルが高くなり、気づけば「何も手をつけられない」状態に陥ってしまうのです。

専門的な知見

完璧主義は一見プラスに思えますが、心理学や精神医学の分野では「リスク要因」としても注目されています。研究によると、過度な完璧主義は精神面や生活習慣に悪影響を及ぼすことがわかっています。

- 心理学では「不適応型完璧主義」と呼ばれ、うつや不安、先延ばし行動と関連すると報告されています(日本心理学会「完璧主義と心の健康」)。

- 国立精神・神経医療研究センターの調査では、強い完璧主義傾向がストレス耐性の低下や生活リズムの乱れにつながることが示されています。

- アメリカ精神医学会(APA)も「過度な完璧主義は生活の質を損ない、片付けや整理を難しくする要因」と警告しています。

具体的な事例

実際の生活の中でも、完璧主義は片付けを妨げる要因として現れます。例えば以下のようなケースです。

- 「休日に一気に片付けよう」と思っても、体力や時間が足りず何も進まない。

- 「理想の収納方法が決まるまで動かない」と考え続け、不要物が積み重なる。

- 「中途半端な状態を見られたくない」と思い、相談できず孤立してしまう。

このように、完璧主義は一見「きれい好き」に思えても、実際には片付けを難しくし、ゴミ屋敷化を加速させる要因となります。対応策としては「小さな達成を重ねる」ことや「段階的な目標設定」を取り入れることが有効とされています。

参考リンク

国立精神・神経医療研究センター(公式サイト)

American Psychological Association: The Problem with Perfectionism

3. ストレス過多で片付けるモチベーションがない

強いストレスを抱えると、心身に脱力感や無気力感といった症状が現れ、日常的な行動に取り組むエネルギーが失われてしまいます。この状態では、部屋にゴミが散乱していても片付けるモチベーションが湧かず、掃除や整理を先延ばしにしやすくなります。

「片付けなければ」と頭では理解していても、ストレスが重なることで実際の行動に移せず、結果としてゴミ屋敷化が進行してしまうのです。

専門的な知見

- 厚生労働省は、慢性的なストレスがうつ状態や適応障害の引き金となり、意欲低下や行動力の減退につながることを指摘しています。

- 米国国立精神衛生研究所(NIMH)の調査でも、ストレスによる実行機能の低下(決断力・計画力の喪失)が、日常生活の整理整頓を妨げると報告されています。

- 国内の清掃支援事例では、過度な仕事・家庭ストレスを抱える人ほど片付けを放置し、生活空間が荒れるケースが多いとされています。

つまり、ストレスは単なる「疲れ」ではなく、脳の判断力や気力そのものに影響を与えます。そのため「やりたいのに体が動かない」状態が生じ、片付けの意欲を奪ってしまうのです。

具体的な事例

- 仕事でのプレッシャーから帰宅後は何も手をつけられず、ゴミ袋が積み上がっていく。

- 家庭内の人間関係ストレスで疲弊し、「明日やろう」と片付けを先延ばしするうちに物が溢れる。

- 長期間の睡眠不足やストレスで集中力が落ち、部屋を整える段取りが立てられなくなる。

このように、日常的なストレスが重なると片付けに必要なエネルギーや集中力が奪われ、小さなゴミや散らかりが一気に積み重なります。その結果、気づいたときには手をつけられないほどの状態に悪化してしまうのです。

ゴミ屋敷化を防ぐには「片付けを促すこと」だけでなく、同時にストレスケア・生活習慣の改善・心理的サポートといった根本的な対応が欠かせません。

参考リンク

厚生労働省:メンタルヘルス対策

NIMH: Stress and Your Health

4. 手に入れたモノを手放したくない

手に入れたモノを本来はゴミとして処分すべき状態になっても捨てられない心理は、ゴミ屋敷化の大きな要因のひとつです。特に「限定品」「趣味のコレクション」といった思い入れの強いモノを身近に置いておきたいという所有欲が働き、片付けを阻害してしまいます。

さらに所有欲は徐々にエスカレートし、やがて日用品や消耗品にまで広がり、大量に抱え込んでしまうケースも珍しくありません。

専門的な知見

- 精神医学の分野では、過度の所有欲や「捨てられない心理」はホーディング症(ためこみ症)として研究されており、米国精神医学会(APA)のDSM-5にも独立した診断基準として示されています。

- 東京大学大学院の研究でも、モノを「失うことへの強い不安」が捨てられない行動につながることが確認されています。

- 所有することで安心感を得る一方で、「手放すと自分の一部を失うように感じる」心理的メカニズムが作用すると報告されています。

つまり、所有欲が強すぎると単なる「モノ好き」にとどまらず、心理的な依存や不安回避行動に直結し、生活環境の悪化を招いてしまうのです。

具体的な事例

- 「限定版だから」「思い出があるから」と古い雑誌や衣類を捨てられず、部屋に積み重なっていく。

- 日用品を「いつか使うかもしれない」と考え、大量にストックして置き場を圧迫する。

- 壊れた電化製品や家具も「まだ使えるかも」と処分できずに放置し、生活動線を塞いでしまう。

このように、所有欲が過度になると生活空間が“倉庫化”し、本人も気づかないうちにゴミ屋敷へと進行してしまいます。対策としては、専門家による心理的支援や、段階的に「手放す練習」を行うことが有効とされています。

参考リンク

American Psychiatric Association: Hoarding Disorder

東京大学:捨てられない心理と脳の関係

5. モノが多いことで安心している

孤独感を日常的に抱えている人の中には、散らかった部屋やモノに囲まれた環境のほうが安心できると感じるケースがあります。特に一人暮らしの男性では、モノに囲まれることで寂しさを紛らわせる心理が強く働き、片付けを避けてしまう傾向があります。

このような心理状態では、片付けを行うことでかえって孤独感や不安感が強まるため、たとえ外部の人に部屋を整理してもらっても、再び散らかってしまう可能性が高いのです。

専門的な知見

- 心理学では、モノを身近に置くことで「安心感」や「人とのつながりの代替」を得る行動は代替的愛着行動として説明されています。

- 国立精神・神経医療研究センターの調査では、孤独や社会的孤立が続くと自己肯定感の低下やセルフネグレクトにつながりやすいと報告されています。

- また、米国心理学会(APA)は、孤独を慢性的に感じる人が「モノや環境に依存して心を安定させる」傾向を示すことを指摘しています。

つまり、モノの多さは単なる散らかりではなく、心理的な安心感を得る手段として作用している場合があるのです。

具体的な事例

- 一人暮らしで寂しさを感じ、ぬいぐるみや本を部屋中に置いて安心感を得ている。

- 食品や日用品を必要以上に買い込み、「物資があることで守られている」という感覚を得ている。

- 部屋を片付けても「静かすぎて落ち着かない」と感じ、すぐにモノを散らかしてしまう。

このように、モノの多さが孤独を和らげる“心の支え”になっている場合、単純に片付けを進めても根本的な解決にはつながりません。心理的な孤独感にアプローチし、心の安心感を別の形で補うことが重要です。

参考リンク

国立精神・神経医療研究センター:孤独とメンタルヘルス

American Psychological Association: The Risks of Loneliness

6. 片付け・掃除が面倒くさいと感じる

日々の仕事や家庭の負担で疲れ切ってしまい、片付けや掃除を「面倒くさい」と感じる心理は誰にでも起こり得ます。この状態が続くと休日の時間も休養に費やしてしまい、片付けを後回しにする男性は少なくありません。

さらに普段から片付けの習慣がない人は、いざ掃除を始めようと思っても「何から手をつければよいか分からない」と感じやすく、結局行動に移せず散らかった状態を放置してしまうのです。

専門的な知見

- 厚生労働省によれば、慢性的な疲労やストレスはセルフネグレクト(自己放任)を引き起こし、日常生活の管理を困難にするリスクがあるとされています。

- 心理学の研究では、「面倒くさい」という感情は実行機能の低下(優先順位づけや行動開始力の低下)と関係し、片付けを妨げる要因となると報告されています。

- 米国国立精神衛生研究所(NIMH)の調査でも、習慣化されていないタスクは行動開始の心理的ハードルが高くなり、先延ばしにつながりやすいと示されています。

つまり、「片付けが面倒」という気持ちは単なる怠けではなく、疲労・ストレス・実行力低下が重なった結果であることが多いのです。

具体的な事例

- 平日の仕事で疲れ果て、休日は寝て過ごしてしまい、片付けが後回しになる。

- 部屋が散らかりすぎて「どこから片付ければいいか分からない」と途方に暮れ、手をつけられない。

- 掃除をしようと思っても準備や段取りが億劫で、結局テレビやスマホに時間を費やしてしまう。

このように、片付けや掃除を「面倒」と感じる心理は悪循環を生み、生活環境の悪化を招きます。解決には「小さなステップに分ける」「短時間でも取り組む」など、心理的ハードルを下げる工夫が重要です。

参考リンク

厚生労働省:メンタルヘルス対策

NIMH: Stress, Fatigue, and Mental Health

7. ゴミ屋敷であることを気にしていない

外から見れば明らかなゴミ屋敷であっても、本人が「気にならない」「問題ではない」と考えているケースがあります。これは、自分の生活環境に無頓着な人や、自尊心が高く周囲の評価を気にしない人に多く見られる傾向です。

また、逆に「ゴミ屋敷だ」と自覚してしまうと強い劣等感や羞恥心を抱くため、無意識に問題を直視せず「片付ける必要はない」と正当化する心理に陥ることもあります。

専門的な知見

- 心理学では、問題を認識しないことで不安や羞恥心を回避しようとする行動は防衛機制(否認)として説明されます。

- 厚生労働省のセルフネグレクト研究でも、「本人が問題を自覚せず生活環境を放置する」ことが深刻化の一因とされています。

- 米国心理学会(APA)は、自己肯定感が過剰に高い人が「外部からの評価を軽視し、改善行動を取らない」傾向を指摘しています。

つまり、「気にしない」という態度は単なる無関心ではなく、羞恥心を避けるための心理的防衛や、自己評価の高さによる「問題の過小評価」が背景にあるのです。

具体的な事例

- 来客に「片付けたほうがいい」と言われても「自分の部屋だから関係ない」と返す。

- 周囲に比べて明らかに散らかっているが「これが普通」と考え、生活を改善しない。

- ゴミの臭いや害虫被害が出ても「気にしなければ問題ない」と思い込み、片付けに踏み出さない。

このように、「気にしない」という姿勢は現状維持バイアスとなり、生活環境を悪化させる大きな要因となります。対応には、第三者からのサポートや外部サービスの介入が不可欠です。

参考リンク

厚生労働省:セルフネグレクトに関する調査研究

American Psychological Association: Personality and Behavior

8.加齢・身体的要因

年齢を重ねると、筋力や柔軟性の低下、視力・聴力の衰えなど、身体的な変化が少しずつ日常生活に影響を与えます。特に腰痛や関節痛といった慢性的な不調は、「重いゴミを運ぶ」「床に落ちた物を拾う」「家具の裏を掃除する」といった動作を難しくし、掃除や整理整頓の負担感を増大させます。その結果、片付けを先延ばしにしてしまい、気づかないうちに不要物が積み重なっていきます。

実際、高齢者の生活実態調査では「身体機能の低下により掃除や整理が困難になり、住環境の悪化やゴミ屋敷化につながるケース」が指摘されています(

厚生労働省調査報告書)。

例えば、70代の一人暮らしの男性が膝関節症を抱えている場合、立ち上がったり屈んだりする動作そのものが苦痛であるため、床に落ちたごみを拾うのを後回しにしがちです。こうした日常の小さな「片付けの先延ばし」が積み重なり、数か月後には部屋の一角にゴミ袋が山積みになる、といった事例が実際に報告されています。

このように、加齢や身体的不調は決して「怠け」ではなく、誰にでも起こりうる自然な変化です。そのため、行政や福祉サービスによる訪問清掃支援や、地域包括支援センターの介入といった外部支援を利用することが、ゴミ屋敷化の予防や改善において重要となります。

高齢者の「セルフネグレクト」研究

セルフ・ネグレクトとは、自身の生活や健康管理を放棄し、心身の安全が脅かされる状態を指します。高齢者では「ごみ屋敷化」や「不衛生な家屋」での生活につながることがあり、通常の高齢者より死亡リスクが約6倍高いとされています。しかし日本では法制度が不十分で、現場の支援は専門職の工夫に依存しているのが現状です。

研究の目的と方法

- 対象:地域包括支援センターに勤務する専門職(看護師4名、社会福祉士2名)。

- 経験年数:セルフ・ネグレクト高齢者への支援経験3年以上。

- 方法:フォーカスグループインタビュー(90分×2回)、逐語録を質的に分析。

※支援は一方向に進むわけではなく、拒否や体調変化に応じて前段階に戻る柔軟さが必要。

セルフ・ネグレクト高齢者への支援は、命を守る判断と本人の尊厳の尊重を両立し、段階的に信頼関係を築きながら、地域と連携して生活の再構築につなげていくことが重要です。本研究はそのプロセスを「3段階モデル」として整理し、現場での実践知を明確に示しています。

9. 精神疾患や発達特性の影響がある

うつ病や強迫性障害、不安障害など精神疾患を抱えている場合、片付けや掃除に必要な意欲や行動力が低下し、ゴミをため込んでしまうことがあります。また、ADHD(注意欠如・多動症)や自閉スペクトラム症といった発達特性があると、物の整理整頓や優先順位付けが難しく、気づかぬうちに生活空間が乱雑になりやすい傾向があります。

これらは本人の怠惰ではなく、脳の働き方や心の不調に起因する要因であり、理解や適切な支援が必要とされる心理的背景です。

専門的な知見

- 厚生労働省によれば、うつ病は意欲低下や判断力の低下を招き、日常生活の維持そのものが困難になる場合があるとされています。

- ADHDでは、片付けや整理が必要な場面で注意の分散・先延ばしが生じやすく、結果として生活環境の乱雑化につながります。

- 自閉スペクトラム症の特性として、「物へのこだわり」や「柔軟な行動の難しさ」があり、不要品を捨てられず溜め込みやすい傾向があります。

- 米国国立精神衛生研究所(NIMH)も、精神疾患や発達特性が「ためこみ行動」に直結する可能性を報告しています。

つまり、ゴミ屋敷化は心理的・神経学的な要因が背景にあることも多く、本人の努力不足だけで片付けられるものではありません。

具体的な事例

- うつ病の影響で気力が落ち、ゴミを捨てる行為すら大きな負担となり、部屋に蓄積していく。

- ADHDの影響で片付けの段取りが立てられず、途中で集中力が切れて中断し、片付けが進まない。

- 自閉スペクトラム症の特性から「いつか使うかもしれない」と考え、壊れた物や不要品も捨てられない。

このように、精神疾患や発達特性は生活環境の維持そのものを難しくする背景要因です。解決には、本人の意思だけでなく、医療機関のサポートや周囲の理解が欠かせません。

参考リンク

厚生労働省:メンタルヘルス対策

NIMH: ADHD

NIMH: Autism Spectrum Disorder

10. 社会・経済的要因

失業や低収入、社会とのつながりの希薄化といった社会的・経済的要因は、片付けの意欲を大きく奪う要素となります。生活に余裕がない状況では、清掃や整理整頓よりも日々の生存や生活維持が優先され、結果としてゴミ屋敷化が進行してしまうのです。

専門的な知見

- 厚生労働省の報告では、貧困や孤立はセルフネグレクト(自己放任)を引き起こし、住環境の悪化につながるリスクがあると指摘されています。

- 日本の自治体の調査研究でも、単身高齢者や生活困窮者の家庭において、経済的困難と孤立が重なった場合にゴミ屋敷化が多発していることが報告されています。

- 米国国立精神衛生研究所(NIMH)の研究では、経済的ストレスは抑うつ・無気力と関連し、日常的な片付けや生活管理が後回しになることが示されています。

つまり、経済的・社会的な困難は片付けを「できない」環境を生み出し、本人の意思だけでは改善が難しい状況をつくり出します。

具体的な事例

- 失業により生活リズムが崩れ、ゴミ出しや掃除を行う気力を失ってしまう。

- 低収入で収納家具や清掃用品を購入できず、部屋が整理できないまま散らかっていく。

- 近隣や家族との交流がなく、注意や支援を受ける機会がないため、気づけばゴミが積み上がってしまう。

このように、社会・経済的要因が重なるとゴミ屋敷は「個人の怠惰」ではなく「社会問題」として現れます。解決には、生活支援制度の活用や地域・行政による支援が欠かせません。

参考リンク

厚生労働省:セルフネグレクトに関する調査研究

NIMH: Poverty and Mental Health

11. トラウマ・喪失体験

身近な人の死、離婚、過去の虐待体験などの心理的ショックは、心のエネルギーを大きく奪い、生活全般に無気力をもたらします。その結果、喪失感や心の傷を埋め合わせるように物をため込む行動が現れ、片付けができない状態が長く続くことがあります。

専門的な知見

- 厚生労働省の資料では、大きな喪失体験やトラウマはうつ病や適応障害の引き金となり、日常生活の管理が困難になるとされています。

- アメリカ精神医学会(APA)は、喪失体験に伴うコンプリケイテッド・グリーフ(複雑性悲嘆)が、無気力や生活行動の停滞を長期化させると指摘しています。

- 国内外の研究では、心の空虚感を埋めるために「物を所有すること」が一時的な安心感を与える一方で、結果的にためこみ行動やゴミ屋敷化につながるケースが確認されています。

つまり、ゴミ屋敷化の背景には深い喪失体験や心的外傷が潜んでいる場合があり、単純に「片付けの問題」として片づけることはできません。

具体的な事例

- 配偶者を亡くし、遺品を処分できずに家中に置き続けてしまう。

- 離婚後に強い孤独感を抱え、「モノだけでもそばに置きたい」と考えて物をため込む。

- 過去の虐待体験から「自分を守るもの」として物を捨てられず、生活空間が圧迫されていく。

このように、トラウマや喪失体験に起因するゴミ屋敷化には、心のケアやグリーフサポートといった心理的支援が欠かせません。片付けそのものよりも、まず心の傷に寄り添うことが根本的な解決につながります。

参考リンク

厚生労働省:メンタルヘルス対策

American Psychological Association: Grief and Loss

12. セルフネグレクトの進行

「どうせ自分なんて」という自己否定感や、生きる気力の低下によって、自分の生活や健康管理を放棄してしまう状態をセルフネグレクトと呼びます。この心理が進行すると、掃除や片付けだけでなく、食事・入浴・衛生管理といった基本的な生活行動さえ行き届かなくなり、ゴミ屋敷化が加速していきます。

専門的な知見

- 厚生労働省の調査研究では、セルフネグレクトは高齢者を中心に増加しており、生活機能の低下・孤立・精神的な不調と密接に関係していると報告されています。

- 心理学的には、強い自己否定感や抑うつ状態が「自分を大切にしない行動」につながり、住環境の悪化を助長することが知られています。

- 国際的にも、セルフネグレクトは「本人だけの問題」ではなく、地域や社会全体で支援すべき公衆衛生上の課題と位置づけられています。

つまり、セルフネグレクトは心の不調と生活習慣の悪化が重なって進行する状態であり、放置すれば心身の健康を大きく損なうリスクがあります。

具体的な事例

- 「自分はどうでもいい」と感じ、食事を抜いたり栄養が偏った食生活を続ける。

- 入浴や洗濯を避けるようになり、生活環境が不衛生になっていく。

- ゴミを捨てる行為そのものが煩わしくなり、部屋に積み重ねて放置してしまう。

このようにセルフネグレクトが進行すると、生活機能が一気に低下し、ゴミ屋敷化が深刻化します。解決には、医療や福祉の専門的支援とともに、周囲の気づきと早期介入が不可欠です。

参考リンク

厚生労働省:セルフネグレクトに関する調査研究

WHO: Mental health – strengthening our response

心理以外のゴミ屋敷化する男性の特徴

心理的要因以外にも、家をゴミ屋敷化させやすい男性の特徴はいくつかあります。以下の特徴に当てはまる場合、家がゴミ屋敷になりかけていないか注意しておきましょう。

内向的な性格である

内向的な性格の人は、他者との関わりが少ない傾向にあります。そのため、誰かに家の中を見られることもないからと、家が散らかっていても気にしない人がいます。

また、内向的でインドアな生活をしている人は、自身の趣味に没頭するあまり部屋にゴミを散乱させやすいため要注意です。

夜勤帯の仕事をしている

日中ではなく夜勤帯の仕事をしている人も、ゴミ屋敷を作るリスクが高いため要注意です。夜に働いて日中寝て過ごす生活サイクルになっていると、部屋を掃除するモチベーションが湧かない人も多いです。

また、自治体のゴミ回収の時間帯に眠っていると、回収に出せないため必然的にゴミが溜まっていきます。

掃除や片付けに苦手意識がある

男性の中には、掃除や片付けに向いていないというバイアスがかかっている人もいます。実家や結婚後の家庭で、親や配偶者にまかせきりだったためやり方が分からず、掃除や片付けに苦手意識を持ってしまうのです。

どう片付ければ綺麗になるのか分からない、中途半端に作業してもすぐ元に戻ってしまうなど消極的な思考に陥り、ゴミ屋敷を作ってしまいます。

発達障害や精神疾患の傾向がある

発達障害や精神疾患の傾向がある人も、ゴミ屋敷を作りやすいです。たとえば、自分自身の健康状態や生活の安全に無頓着になる「セルフネグレクト」の状態に陥っている場合、ゴミを捨てられず部屋に溜め続けてしまいます。

また、物を捨てられず過剰に溜め込んでしまう「溜め込み症」なども、ゴミ屋敷を作りやすい精神疾患のひとつです。

このような症状の傾向がある人は、周囲の人も協力して治療に進まなければ状況の改善が難しいです。

発達障害の1つADHDの人がゴミ屋敷になりやすい理由や対処法を詳しく知りたい方はこちら!

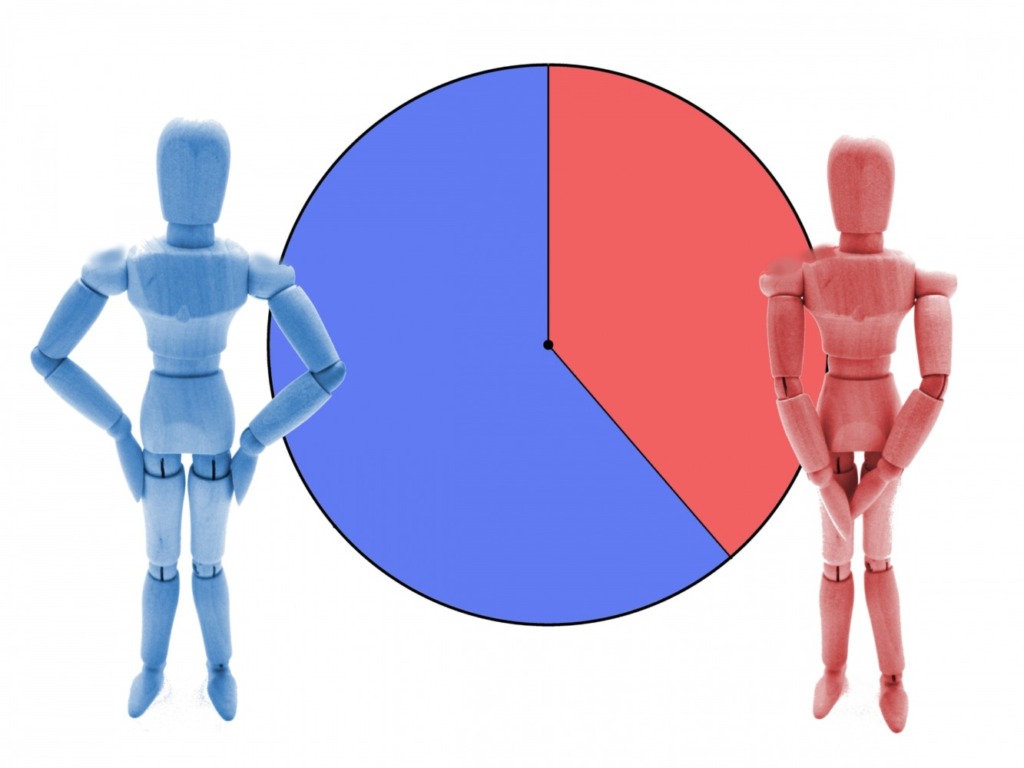

統計からみるゴミ屋敷になる男女の差

家がゴミ屋敷化する人の詳細については、国や各地方が統計データをとっています。統計データをもとに、ゴミ屋敷になる男女の差などの情報を分析しました。

男性の方がゴミ屋敷化しやすい統計データもある

浦安市がまとめている「セルフ・ネグレクト対策に関する調査報告書」によると、ゴミ屋敷を作りやすい年齢・性別について、若年層および高齢層では男性比率の方が高い結果になっています。

| 年齢層 | 男性比率 | 女性比率 |

| 若年層(20〜40代) | 57.3% | 42.3% |

| 中年層(40〜64歳) | データなし | データなし |

| 高齢層(65歳以上) | 68.4% | 50.0% |

※出典:浦安市「セルフ・ネグレクト対策に関する調査報告書」・京都立中部総合精神保健福祉センター(2013年度、区部西南部10区調査)

ただし、いまだ全国的に断定できるほど十分な統計データが集まっているわけではありません。あくまで参考として、男性の方が作りやすい傾向にある点だけ押さえておいてください。

背景にある男性の社会的・心理的要因

ゴミ屋敷を作る男性の社会的・心理的要因として、以下のような背景も挙げられます。

- 掃除やゴミ出しが習慣付いておらず、そのまま高齢者になった

- 退職や死別によって役割や支えを失い、孤独感から生活リズムが崩れてしまう

- 他人に頼ることを情けない・恥などど感じてしまい、問題を抱え込む

- うつ病・認知症などの症状があっても病院を受診せず、悪化させてしまう

- 身の回りの世話や衛生管理を放棄してしまう

精神疾患以外にも、これまでの生活習慣や出来事による状況の変化など、さまざまな要因でゴミ屋敷を作る男性は多いです。

女性のゴミ屋敷は表面化していない可能性も

女性の場合は、自身のプライバシーを守るためにも他人に家を公開しない人はたくさんいます。これは家族に対しても同様で、誰も家にあげないためゴミ屋敷であることに気づかれず、悪臭や害虫が発生したひどい状況になってようやく表面化するケースがあります。

実際、士業系や夜勤の多い業界などで働く若い女性からのゴミ屋敷片付け依頼は多いです。表面化しやすい男性とは異なり、女性の隠れゴミ屋敷も決して少なくない点は把握しておきましょう。

男女関係なくゴミ屋敷化するケースはあります。ゴミ屋敷化する心理についてより詳しく知りたい方はこちら!

立場別|ゴミ屋敷の解決手段

家がゴミ屋敷化した場合の、立場別の解決手段を紹介します。それぞれの立場で取れる適切な手段をまとめているため、今あるゴミ屋敷を解消したい方、これからの対処法として押さえておきたい方は参考にしてください。

居住者の場合

居住者の場合は、以下の手段でゴミ屋敷を対処しましょう。

- 自力で片付ける

- 周囲の人に相談する

- 片付け業者に依頼する

床にゴミが少し散乱している程度で解決の余地がある場合、動けるならば自力解決するのが費用面でもお得です。周囲の人にも相談して協力を仰ぎつつ、ゴミ屋敷の片付け・掃除を行いましょう。

ひどい汚れやゴミの量が膨大、大型ゴミがたくさんあるケースでは、片付け業者への依頼でゴミ屋敷を改善してください。

家族や知人の場合

家族や知人がゴミ屋敷を解決する場合は、以下の手段をとりましょう。

- 居住者の様子を見て、必要に応じて治療を勧める

- 居住者と協力して片付ける

- 片付け業者に依頼する

居住者が何らかの病気・精神疾患等を抱えている場合には、まず治療を勧めましょう。居住者が心身ともにゴミ屋敷を改善できる状態になければ、たとえ掃除を実施してもすぐに再発してしまいます。

優しく寄り添って治療を勧める、ゴミ屋敷が軽度の場合は一緒に片付けるなど、周囲の人が力になってあげてください。

隣人の場合

隣人の場合は、以下の方法でゴミ屋敷に対処してください。

- 自治体や管理組合に連絡する

居住者に直接苦情を言う方法もありますが、あまり親しくない場合はトラブルに発展するおそれもあるためNGです。また、多少の交流がある場合でも、居住者が精神疾患等を抱えている場合はトラブルのリスクが高いです。

一戸建ての場合は自治体、集合住宅の場合は管理会社へ連絡して、ゴミ屋敷の改善に動いてもらいましょう。

賃貸物件の管理会社の場合

賃貸物件の管理会社の場合、居住者のゴミ屋敷は以下のように対処しましょう。

- 居住者に口頭・文書で注意する

- 口頭や文書の注意で動かなければ、内容証明郵便でゴミ屋敷の片付けについて通達する

- 内容証明郵便でも解決が見込めない場合、明け渡し訴訟を行う

管理会社は近隣住民のためにも、居住環境を著しく悪化させるゴミ屋敷問題は確実に対処しなければなりません。居住者に対して注意や通達を行い、それでも改善が見込めなければ明け渡し訴訟も視野に入れて動きましょう。

ゴミ屋敷の片付けは「粗大ゴミ回収隊」へ

ゴミ屋敷の片付けにお困りの方は「粗大ゴミ回収隊」までご連絡ください。

不用品回収のプロとしてどんなゴミも屋内から丁寧に回収、汚れのひどい部屋でも作業員が迅速に作業を進めます。

お客様の心理状態やプライバシーに最大限配慮して、安心して依頼できる体制を整えています。ゴミ屋敷を周囲に気付かれたくない場合は、早朝・深夜に作業するなど要望にも柔軟に対応可能です。

ゴミ屋敷の片付けから不用品回収、ハウスクリーニングまで何でもご相談をお待ちしています。

困ったときは無料相談がおすすめ

記事を読んでいて「結局どうしたらいいかわからない」「すぐになんとかしたい」「直接専門家に相談してみたい」という方も多いはず。そんなときは無料相談窓口を利用してみましょう!専門のオペレーターが対応いたします。

に

に

まずは無料でご相談!!

お急ぎの方は

お電話が

おすすめです!

8:00~24:00/年中無休

【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】

0120-84-7531

0120-84-7531

お支払い方法

現金

各種クレカ

銀行振込

QR決済

後払い

(分割払い可)

に

に

に

に

まずは無料で

ご相談!!

東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応

\お急ぎの方はお電話がおすすめです/

お支払い方法

現金

銀行振込

後払い

(分割払い可)

各種クレカ

QR決済

ゴミ屋敷の男性心理に関するよくある質問

-

Q ゴミ屋敷を作りやすい男性心理を改善する手段はありますか?

A.ゴミ屋敷を作りやすい心理状況は、ストレスや片付けを面倒くさいと感じるなど、マイナスの気持ちが働くことが主な原因です。そのため、マイナスな気持ちになりづらい環境で生活する、病院に通うなどして改善を試みるとゴミ屋敷化を予防できる可能性があります。 -

Q 男女比に大きな差はないものの、事態が深刻化しやすいのは男性の方ですか?

A.ゴミ屋敷を作る男女比は若干男性が高いものの、実際の差はそこまでありません。しかし、女性に比べると男性は掃除を行う頻度が低い傾向にあり、片付けが不慣れな人も多くゴミ屋敷化は深刻化しやすいといえます。

もちろん心理的以外の要因でもゴミ屋敷はできるため、男女問わず家をゴミ屋敷化させないよう意識して動くことが大切です。 -

Q ゴミ屋敷を作る心理状態は、ゴミ屋敷で暮らし続けると悪化しますか?

A.ゴミ屋敷を作る心理的要因にはストレスなどが多いですが、衛生状態の悪い環境で暮らしているとさらに悪化します。心理状態が良くならなければ一向にゴミを片付けられず、ゴミ屋敷もさらに拡大してしまうでしょう。<br>

周囲が協力してゴミ屋敷を片付けて、心理状態の改善に努めることが大切です。